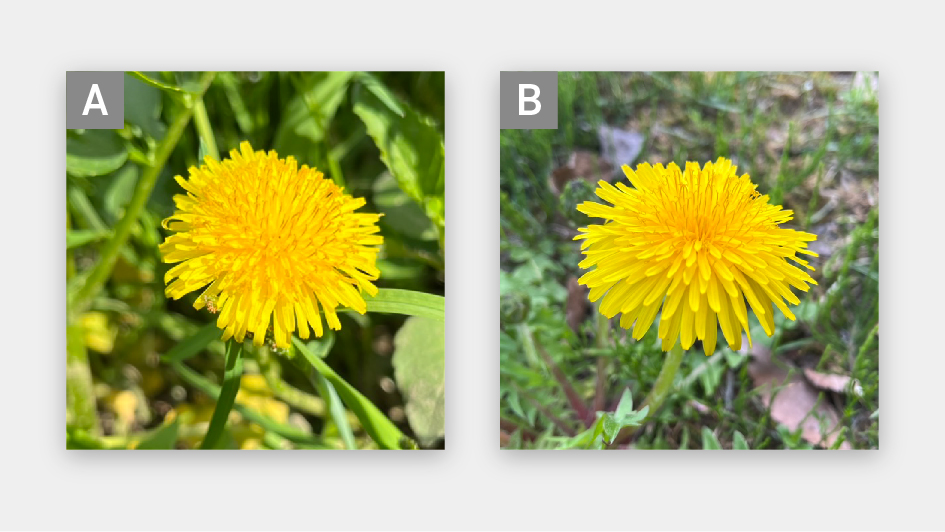

突然ですが、上記2枚の写真のタンポポの違いがわかりますか?

こちら左が「セイヨウタンポポ」、右は「ニホンタンポポ」という種類のタンポポです。

一見同じように見えるタンポポ。ですがそのルーツや中身を覗けは全く別のものということがわかります。

デザインも同様に、一見同じに見えるものでもそのコンセプトや込められた想いといったものが異なる場合が多いです。

今回のタンポポの違いのように、モチーフにするモノのディティールや中身にこだわることはデザインの分野においてとても重要なエッセンスです。

今回は「道端で見かけるタンポポからもデザインの本質が学べる」といったテーマで執筆していきます。

セイヨウタンポポ・ニホンタンポポとは?

セイヨウタンポポは、実はヨーロッパ原産の外来種で、みなさんが普段見かけるタンポポはセイヨウタンポポがほとんどといっても過言ではないほど、日本全国に分布しているタンポポです。

日本では環境省指定の要注意外来生物になっているほど、強い生命力もつ花です。

一方ニホンタンポポは日本原産の在来種の総称で、カントウタンポポやカンサイタンポポなどがあります。豊かな自然が残る、田舎の里山などで見かけるタンポポです。

セイヨウタンポポとは対照的に、都市化により生息地を失い今では絶滅が危惧されている状態になってしまっています。

セイヨウタンポポ・ニホンタンポポの違い

一見同じに見える2種類のタンポポも、よく見比べると明確な違いがあります。

大きな違いとして、上記写真のように、花と茎の間の“ひだ”のようなものが広がっているのがセイヨウタンポポ、閉じているものがニホンタンポポです。

種類の違いをデザインでどう活かす?

さっきから植物の話ばかりでデザインの話ができていませんが、

この2種のタンポポの違いは、デザインに落とし込む際にもとても重要な要素となります。

例えば、タンポポをモチーフにしたロゴマークをデザインをする想定で考えてみましょう。

そもそも、タンポポをモチーフにする理由はなんでしょうか?

セイヨウタンポポであれば、その強い生命力をコンセプトとして入れ込むことができるかと思います。

一方セイヨウタンポポは絶滅が危惧されている種類のため、「生命力」をコンセプトとして入れるには難しいです。

逆に、ニホンタンポポは日本の在来種として古くから親しまれていいます。その要素を切り取れば、「古き良き日本らしさ」、外来種に脅かされていない「日本の原風景」といったコンセプトを入れ込むことができるはずです。

ディティールへのこだわりはコンセプトの厚みに直結する

デザインのモチーフになるものをしっかりと調べ上げ形にすること。

そうすることで、そのデザインのコンセプトの厚みが増し、とても説得力のあるものになります。

今回はタンポポを例に出しましたが、「バラ」であれば色で花言葉が違うのでそこでも入れ込むコンセプトが変わります。「クマ」であれば、ツキノワグマ、ヒグマ、シロクマ、それぞれの生息地や個性は異なります。

モチーフになるものを知るということ、これはデザイナーとして必須と言えるほど重要なことだと僕は考えています。

デザインのヒントはWEBではなく、現場に隠されている

このように、デザインのモチーフとなるものを知るという行為は、良いデザインの作るための最大のヒントになります。

なので僕はデザインの依頼を受けた際には必ずクライアントの仕事場へ行き、その場の空気や匂い、雰囲気を体感し、スタッフの方々と対話をすることを心がけています。

いまWEB上には素敵なデザインを気軽に見ることができるサービスが溢れていますが、良いデザインの最大のヒントを得る場所は、WEBではなく現場にあると僕は考えています。

デザイナー / クリエイティブディレクター

竹本 純